IFI全称为“国际室内建筑师/设计师团体联盟”,1963年创立于哥本哈根,现总部办公室位于美国纽约,IFI代表着室内建筑师/设计师的全球话语权,是国际社会唯一代表室内及建筑领域的组织机构,被称为室内设计联合国。IFI是世界知识产权组织WIPO的观察者成员,联合国教科文组织UNESCO的执行成员机构。

IFI全称为“国际室内建筑师/设计师团体联盟”,1963年创立于哥本哈根,现总部办公室位于美国纽约,IFI代表着室内建筑师/设计师的全球话语权,是国际社会唯一代表室内及建筑领域的组织机构,被称为室内设计联合国。IFI是世界知识产权组织WIPO的观察者成员,联合国教科文组织UNESCO的执行成员机构。 在拉各斯举行的2017年IFI全球会员代表大会,令中国设计骄傲的是——著名建筑及室内设计师、筑巢奖评审委员梁志天正式接任IFI主席,成为获此殊荣的第一位中国人。同时本次大会以“全球化设计在局部区域的应用:室内建筑/设计面向未来”为主题。邀请了来自哈佛大学、芝加哥艺术学院、哥伦比亚大学、中国同济大学等世界一流专家共同探讨设计与艺术对经济发展的影响。 2017年国际建筑及室内设计师联盟大会 (2017IFI CONGRESS) 2017.11.10 前任主席Sebastiano Raneri致辞(本次论坛主题) 全球设计视野在区域市场的商业价值

在拉各斯举行的2017年IFI全球会员代表大会,令中国设计骄傲的是——著名建筑及室内设计师、筑巢奖评审委员梁志天正式接任IFI主席,成为获此殊荣的第一位中国人。同时本次大会以“全球化设计在局部区域的应用:室内建筑/设计面向未来”为主题。邀请了来自哈佛大学、芝加哥艺术学院、哥伦比亚大学、中国同济大学等世界一流专家共同探讨设计与艺术对经济发展的影响。 2017年国际建筑及室内设计师联盟大会 (2017IFI CONGRESS) 2017.11.10 前任主席Sebastiano Raneri致辞(本次论坛主题) 全球设计视野在区域市场的商业价值 IFI自成立以来就致力于探索将设计的商业价值最大化的思路与实践方法。IFI认为,设计是一项商业行为,一定要在消费市场的层面接受检验。在积极探索的同时,IFI关注到对于设计学术价值的研究也至关重要,因为学术价值决定了设计在社会阶层的地位,而地位将影响消费者接受设计与尊重设计的程度。这也是IFI积极与筑巢奖建立紧密合作关系的原因。 设计对于生活与社会的影响作用是巨大的,这种影响将体现在学术体系的不断完善与大众教育方面,以及市场商业价值转化方面。脱离学术的商业是泡沫虚假的,脱离商业的学术是空洞乏味的。因此IFI希望设计者能够兼顾自身的学术修养与商业转化实力的提高。这也是本次IFI论坛主题背后的内涵。

IFI自成立以来就致力于探索将设计的商业价值最大化的思路与实践方法。IFI认为,设计是一项商业行为,一定要在消费市场的层面接受检验。在积极探索的同时,IFI关注到对于设计学术价值的研究也至关重要,因为学术价值决定了设计在社会阶层的地位,而地位将影响消费者接受设计与尊重设计的程度。这也是IFI积极与筑巢奖建立紧密合作关系的原因。 设计对于生活与社会的影响作用是巨大的,这种影响将体现在学术体系的不断完善与大众教育方面,以及市场商业价值转化方面。脱离学术的商业是泡沫虚假的,脱离商业的学术是空洞乏味的。因此IFI希望设计者能够兼顾自身的学术修养与商业转化实力的提高。这也是本次IFI论坛主题背后的内涵。 演讲嘉宾 Sir David Adjaye (戴维·爱德·扎耶:联合会主席和创始人) 主题:在细节上追求完美的设计才能成就恒久的美

演讲嘉宾 Sir David Adjaye (戴维·爱德·扎耶:联合会主席和创始人) 主题:在细节上追求完美的设计才能成就恒久的美 戴维·爱德·扎耶:联合会主席和创始人

戴维·爱德·扎耶:联合会主席和创始人设计者要利用日常时间开展对不同区域的人文生活习惯与文化艺术的研究,这些研究包括对当地生活习俗的沿袭、气候特征对生活功能与方式上提出的改进、区域特色物产与经济的调研等等。对不同区域的不同方面深度了解,将在设计者的头脑中慢慢勾勒成一套关于生活方式的认知网络,一旦这个网络形成,设计者就会拥有应对一切设计需求的能力。因为这张网是关于对生活功能与区域文化之间关联性分析的能力,这项能力是一种思考和创意的方式,设计者将因此在每次设计的过程中尽可能考虑全面。 设计者要培养这项能力需要做两件事: 1.要建立一个属于自己的“区域研究系统”,比如“人文传统、生活习惯、文化民俗”构成了一位设计者的研究系统。那么你的系统是什么呢? 2.一旦建立了这个系统,就要不断应用这个系统开展对世界不同区域的生活观察与研究。运用系统整理出每一个区域的“生活方式画像”,这些画像将成为满足各种设计需求的“风格”。而设计者也因此拥有了自己不可替代的风格与个性!

总之,设计的过程就如同加工钻石一般,只有在钻石的每个面向精雕细琢,才能呈现一颗完美的珠宝,而它的美也将是永恒的。对于设计如此,而对于设计者自身也是如此,设计者要让自己保持立体的多面性,这个多面性是建立在对不同区域的生活方式充满兴趣,并以兴趣作为开展区域研究的动力,建立自己的系统,运用系统勾勒不同区域的生活画像,应用画像开展可持续的设计。设计者的个性也将在这样的设计过程中被磨砺出来,最终如钻石般璀璨耀眼。 Prof . Dr . Lou Yongqi (娄永琪:同济大学设计创意学院院长兼教授) 主题:作为经济助推器的设计

总之,设计的过程就如同加工钻石一般,只有在钻石的每个面向精雕细琢,才能呈现一颗完美的珠宝,而它的美也将是永恒的。对于设计如此,而对于设计者自身也是如此,设计者要让自己保持立体的多面性,这个多面性是建立在对不同区域的生活方式充满兴趣,并以兴趣作为开展区域研究的动力,建立自己的系统,运用系统勾勒不同区域的生活画像,应用画像开展可持续的设计。设计者的个性也将在这样的设计过程中被磨砺出来,最终如钻石般璀璨耀眼。 Prof . Dr . Lou Yongqi (娄永琪:同济大学设计创意学院院长兼教授) 主题:作为经济助推器的设计 娄永琪:同济大学设计创意学院院长兼教授

娄永琪:同济大学设计创意学院院长兼教授设计对于当下的社会发展而言具有不可替代性的经济促进作用。随着物质生活的不断发展人们对生活品质的需要将不断升级,而满足这些升级的唯一途径就是设计。这就要求设计不能只关注技术层面的发展,而关键在于设计创造的变革。因为设计的变革才会满足生活需要的升级。 这里要明确的是,对于当下的消费者而言,设计已经不再是一个引领生活的存在,而是满足生活需求升级的事物。这种需求关系的变化本身就是对设计的一场革命,设计者为了适应这次革命则必须主动的去改变自己的思维方式。这种改变不仅仅是设计思维方面的,还包括生活观察与体验方面。也就是说,设计者自身必须首先是一个主动变革生活的人,从日常生活的各个层面去观察与挖掘那些值得改善的部分,才能够在面对生活需求升级的复杂消费者的时候应对自如。 供需关系的改变,是一件非常急迫的事情。这种升级就像病毒感染一样,一旦有一个人发病,就会马上传染更多的人。设计者必须保持一份全新供需关系的紧迫感,同时以生活改善发掘者的态度开展广泛的生活艺术发掘与创造。经济的发展速度我们无法引领,甚至经济的发展本身就是客观存在的现象(至少在中国是这个样子),所以我们要做的事如何顺应这个客观存在的现象,为设计找到顺应这个客观现象的一个寄身之处,并因此实现双边效应,即可关发展的经济为设计技术的革新提供了土壤,而设计技术革新的背后设计师思维方式的改善带来了设计效果的变革,进而推动了经济的又一步发展。这就是设计与社会经济发展之间形成的良性循环。设计者则是这个良性循环系统中的链条,其思维方式将是决定性的变革因素。 一直以来的中国教育让我们为了应试而将知识独立记忆,彼此也无法形成关联。如同我们头脑中存在着很多的珍珠,但这些珍珠没有被系统的串联起来成为项链,其价值也就自然低廉。因此,对于设计从业者的继续教育也显得格外重要,如何将跨领域的知识与经验整合起来,系统的运用于设计与设计经营,这才是每一位设计从业者当下开展学习的关键与重要性。当然对于学生来说,这种注重系统思维方式建立的教育也是非常重要的! 社会经济发展带来的供需关系的变革已经把设计推到了风口浪尖。设计者必须主动在思维方式方面采取自我革新才能顺应这个变革,可持续的在社会经济的发展浪潮中保持不被淘汰。将跨界的知识与经验形成关于设计与设计经营的系统认知则是自我革新的焦点! Prof . Dr . Carol Becker (卡罗·贝克尔:哥伦比亚大学艺术学院院长、教授及博士) 主题:艺术改变社会并构建未来的世界

卡罗·贝克尔:哥伦比亚大学艺术学院院长、教授及博士

卡罗·贝克尔:哥伦比亚大学艺术学院院长、教授及博士艺术之所以诞生,正是人类生活除了对基础功能的需求之外还包括心理与精神享受上的需求之缘故。设计者必须意识到多元艺术以及新媒体艺术对人们思想的干预,并将潜移默化改变人们的行为模式,以“隐藏教育”的形式实现对人们的教化。对传统艺术的修养决定了设计者在设计专业层面的造诣程度,而对新兴艺术的运用则决定了自身的专业造诣在多大的范围内实现对人群的生活教育。 艺术作品并不是在设计的最后用来“纯粹装饰”的物件,艺术品的选择一定要具有某种“叙事性”的价值,设计者必须考虑到建筑与环境要给使用者以及阅读者(没有使用但却通过新媒体阅读了解设计作品的人)带来怎样的生活习惯的改变或影响。首先确立这个目标,然后围绕这个目标开展设计以及艺术品或艺术行为的选择。

总之:单纯的“装饰”绝不是艺术存在的价值,艺术自诞生伊始就复杂的影响着人们的思想与对生活的需求。设计者要理解艺术对于教化世人的价值,并以这份理解将艺术运用到设计中。对使用者和阅读者而言,利用多元艺术开展的设计一方面将实现对社会生活的不断升级,另一方面也将成为设计者自身实力与价值的建立与传播。

总之:单纯的“装饰”绝不是艺术存在的价值,艺术自诞生伊始就复杂的影响着人们的思想与对生活的需求。设计者要理解艺术对于教化世人的价值,并以这份理解将艺术运用到设计中。对使用者和阅读者而言,利用多元艺术开展的设计一方面将实现对社会生活的不断升级,另一方面也将成为设计者自身实力与价值的建立与传播。Prof . Alfredo Brillembourg (阿尔弗莱德·布雷蒙伯格: 苏黎世联邦理工学院建筑与城市设计系主任) 主题:关于都市演进的头脑风暴

阿尔弗莱德·布雷蒙伯格:苏黎世联邦理工学院建筑与城市设计系主任

阿尔弗莱德·布雷蒙伯格:苏黎世联邦理工学院建筑与城市设计系主任都市是承载人类生活的场所,这个场所未必是最佳的,但势必是人类共同向往的。无论是村庄还是城市,它们只是形式不同的都市。都市怎样产生的?它是随着人们生活内容的不断叠加而自然形成的。这就是为什么存在那么多“造城”失败案例的原因。都市是人类生活自然累计的产物,而不是被强行创造出来的产物。这就是“场所”的含义。场所,不是普通的环境,场所是承载生活事件的环境,这些环境即便把人和物件全部消去,也会有一种生活的气息被人感受到。这就是中国经常谈到的“人气”。 所以,今天设计者必须懂得“人气”这个状态。人气,蕴藏在那些生活的事件中,没有任何一个无生命的物件会打动人心。是那些物件所承担的生活事件让人把自己的生命注入了这些物件。这些物件因为人们生活的运用而成为人们生命的延展。于是,一栋栋冰冷的建筑因为人类生活而变成充满生命的事物,这些事物不断累积,最终形成了庞大的生活场所——都市。 对于设计者而言,城市就是自己开展创作的画布,我们如何看待这块画布,决定了我们最终的创作作品的属性与价值。带着“场所”精神来看待城市,发现这个区域已经发生存在的生活事件,思考接下来通过我们的设计将要发生的事件,而设计师就存在于“发现”和“改善”这两件事之间。如果没有对已经存在的事件的观察如何发觉自己的改善的部分,设计又从何谈起呢?! 很长时间以来,设计者似乎都在费尽心思的考虑建筑的造型,装饰品的色彩、材料的品质、风格的呈现等等这些实际上毫无生命存在的事情。但如果这些华丽的外形之下毫无生活事件的承载,那么这样的设计又有什么用呢?所以,事件是设计者真正应该反复开展的“头脑风暴”!承载居民感动之情的场所,才是我们真正要提供的设计产物! Mr.Kunle Adeyemi (昆勒·爱德亚米:哈佛大学设计学院教授) 主题:设计要呈现持久的美与恒常的价值

昆勒·爱德亚米:哈佛大学设计学院教授

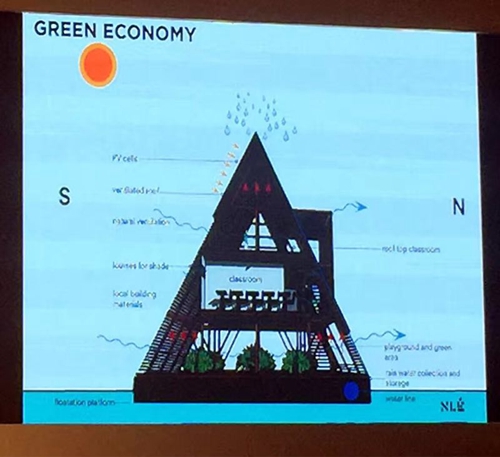

昆勒·爱德亚米:哈佛大学设计学院教授何为设计师?设计师是采用专业技术为人类生活进步提供服务的人。从这个定义上就可看出设计的价值所向。为人类生活的进步提供服务,这里说明了关于设计者态度、精神与思考焦点的问题。所以设计者需要的不是一种独立性的思维方式,而是集群性的系统思维。设计者需要关注的问题是方方面面的。唯有系统的思维才能超越设计专业本身的思维局限做出完美的作品。 什么是完美呢?就是不断走在追寻完美的路上。只有不断发现一个区域内的生活值得改善的部分,并把这些部分作为开展设计规划的主要创意焦点,未来的设计效果才会真正让使用设计产物的人体验到生活的到了真正的改善。这种体验就是持久的美的效果。也是设计效果中恒久存在的设计价值。

也许有人会说,对于非洲而言讨论设计是否为时尚早,毕竟很多地区还在脱贫建设的阶段。是的,脱贫,不恰恰是生活改善的需求吗?!所以,设计还存在于各个区域的人类共同需要的服务中。无论物质生活水平如何,设计的价值对设计者所提出的要求是一样的,都需要不断改善当地人民生活的状态,都需要关注各个方面的问题。设计,正是以这种方式存在于日常之中,设计者的设计创作也必将通过对日常的改善与刻画成就生活体验的恒常之美。

也许有人会说,对于非洲而言讨论设计是否为时尚早,毕竟很多地区还在脱贫建设的阶段。是的,脱贫,不恰恰是生活改善的需求吗?!所以,设计还存在于各个区域的人类共同需要的服务中。无论物质生活水平如何,设计的价值对设计者所提出的要求是一样的,都需要不断改善当地人民生活的状态,都需要关注各个方面的问题。设计,正是以这种方式存在于日常之中,设计者的设计创作也必将通过对日常的改善与刻画成就生活体验的恒常之美。 筑巢奖设计师代表团的集体亮相,让IFI成立54年以来第一次出现如此数量众多的中国面孔!据悉,IFI组委会将邀请筑巢奖代表团进行专场学术研讨,届时IFI前任主席Sebastiano Raneri、现任主席梁志天以及与会的全球设计界泰斗将现场与中方代表团进行专业学术交流!这一特殊礼遇说明世界越来越重视中国室内设计,彰显了筑巢奖的国际影响力,也标志着随着中国国力和影响力的日益增强,中国室内设计在国际舞台的话语权全面提升。

筑巢奖设计师代表团的集体亮相,让IFI成立54年以来第一次出现如此数量众多的中国面孔!据悉,IFI组委会将邀请筑巢奖代表团进行专场学术研讨,届时IFI前任主席Sebastiano Raneri、现任主席梁志天以及与会的全球设计界泰斗将现场与中方代表团进行专业学术交流!这一特殊礼遇说明世界越来越重视中国室内设计,彰显了筑巢奖的国际影响力,也标志着随着中国国力和影响力的日益增强,中国室内设计在国际舞台的话语权全面提升。 现场花絮

现场花絮

非洲艺术文化展示现场

非洲艺术文化展示现场 IMOLA中国总裁张有利与两任IFI主席

IMOLA中国总裁张有利与两任IFI主席

2017年国际建筑及室内设计师联盟大会进场

2017年国际建筑及室内设计师联盟大会进场 2017年国际建筑及室内设计师联盟大会后续采访

2017年国际建筑及室内设计师联盟大会后续采访特别鸣谢:IFI国际室内建筑师设计师团体联盟第二十八届全球会员代表大会内容,由IFI特邀观察员黄信景教授进行专业提炼总结,李萌翻译,转自筑巢设计师俱乐部。